Je n’ai pas écrit un mot que j’ai déjà envie de faire la blague, je ventile donc : “rassurez-vous, ça ne sentira pas le fauve à travers l’écran” (3/10, pas INCR, okay)

Maintenant, passons au vrai propos de cette Murmuration. Des fois, les lectures se croisent sans crier gare. J’en ai des tas de prévus mais hop, elles apparaissent. Aujourd’hui, je vais vous parler de grosses bêtes, de rapport au sauvage et d’imprimé léopard, c’est parti.

Lecture n°1 : Croire aux fauves de Nastassja Martin

Mes supers libraires (indépendants, joyeuxes et précis·es) m’ont conseillé, alors que je sortais d’une grosse lecture SF, le récit de Nastassja Martin, Croire aux fauves. Anthropologue, elle étudie les cultures des grands Nords, elle a fait sa thèse sur les Gwich'in , société de chasseurs-cueilleurs, en Alaska1 ; en 2015, elle est en Russie, proche de la Sibérie, pour vivre avec les Évènes.

Croire aux fauves s’ouvre sur les heures qui suivent son combat avec un ours, dans les montagnes du Kamtchatka : “L’ours est parti depuis plusieurs heures maintenant et moi j’attends, j’attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus”. En voilà un incipit rythmé et engageant.

Ce dont il est question dans ce récit, c’est plutôt de la guérison, de la réparation après ce choc terrible. Les longues semaines passées dans un hôpital du nord de la Russie sont effrayantes de brutalité ; la conception de la relation soignant/patient nous renvoient à une époque lointaine, mais non, on est en 2015, il n’y a même pas dix ans. Rappatriée en France, Nastassja Martin subit de nouvelles opérations et infections, la plongeant dans des douleurs et craintes atroces.

Mais ce qui est au coeur du récit, ce n’est pas tant la guérison du corps que celle de l’âme. Ce combat, pour l’autrice, c’est une rencontre. Il y a eu un échange. Elle repart avec quelque chose de cet ours, l’ours est reparti avec quelque chose d’elle (au-delà d’un bout de sa machoire). Teintée des mythes et spiritualités des Évènes, elle est perçue et se perçoit comme celle qui est est devenue mi-femme, mi-ours ; cet ours et elle sont désormais liées, à jamais.

Ce qui m’a beaucoup touchée aussi, c’est toute la réflexion de l’autrice sur ce qu’elle est allée chercher dans cette rencontre, bien sûr fortuite, bien sûr imprévisible mais… Le récit de l’alteraction n’arrive qu’à la fin de l’ouvrage, la narratrice pointe alors ses angles morts, ce qu’elle n’a pas évité malgré la région et les dangers qu’elle lui connaît très bien. Elle pose là la question de son rapport à l’extrême violence et à la métamorphose opérée par sa confrontation.

“ Cette nuit-là j’écris qu’il faut croire aux fauves, à leurs silences, à leur retenue ; croire au qui-vive, aux murs blancs, aux draps jaunes de cette chambre d’hôpital ; croire au retrait qui travaille le corps et l’âme dans un non-lieu qui a pour lui sa neutralité et son indifférence, sa transversalité. L’informe se précise, se dessine, se redéfinit tranquillement, brutalement. Désinnerver réinnerver mélanger fusionner greffer. Mon corps après l’ours après ses griffes, mon corps dans le sang et sans la mort, mon corps plein de vie, de fils et de mains, mon corps en forme de monde ouvert où se rencontrent des êtres multiples, mon corps qui se répare avec eux, sans eux ; mon corps est une révolution.” (p. 79)

Lecture n°2 : “La disparition des éleveurs, de la forêt et du jaguar”, La Disparition

À peine étais-je sortie de cette lecture passionnante et remuante que je reçois la lettre n°49 de La Disparition2, “La disparition des éleveurs, de la forêt et du jaguar”. Autre continent, autre fauve, autre type de rencontre et de métamorphose. Émile Boutelier écrit depuis la Guyanne comment la déforestation accélère les attaques de sheptels par les jaguars. Phénomène dont on se dit comme ça : “bah oui, puisqu’on défonce leur habitat et qu’on extermine leurs proies, faut bien qu’ils se nourrissent les gros chats”. Sauf que c’est en Guyane, que l’État français n’assure pas une cacahuète et laisse les éleveurs seul·es avec les jaguars. Pas de plan “jaguar” comme il y a un plan “loup” en métropole pour favoriser la coexistence sereine des fauves et des bêtes ; pas d’indemnisation ; des recommadations peu efficaces qui coûtent trop d’argent ; des directives établies sans les concerné·es. Tiens tiens, en voilà des méthodes inédites, innovantes et constructives (nope). Les entretiens menés par le journaliste disent le découragement et le désespoir de voir les cadavres de bêtes joncher le sol, disent le combat perpétuel de la territorialisation. Deux formes d’abdication sont racontées, toutes deux liées à la mort : le braconnage des fauves, le suicide des éleveurs surendettés.

[Isabelle Aubin] nous raconte les attaques noctures qui la réveillent, les vaches qui piétinent les veaux dans la panique, les nuits à dormir avec le fusil, dans son étable pour surprendre le fauve, l’odeur de pisse puissante quand il est à proximité, sans jamais l’apercevoir. Et lui qui frappe toujours quand elle ne s’y attend pas. Elle nous raconte la misère aussi, les dettes du domaine qui s’accumulent. Elle nous raconte qu’elle n’a plus de salaire depuis, qu’elle vit avec cent euros par mois et consacre le reste de ses maigres revenus au fourrage de ses bêtes ou aux investissements qu’elle peut encore mener. “Petit exploitant en Guyane, c’est déjà du travail gratuit. mais alors quand le jag est là, il vous saigne - financièrement et psychologiquement. Il hante jusqu’à vos rêves.” (p. 4)

Passion motif léopard

Et puis dans tout ça, il y a nous, enfin moi, je ne parlerai qu’en mon nom, vous me direz si vous êtes de cette team, qui ai un rapport aux fauves, au sauvage bien timide - est-ce que je vous raconte ma rencontre avec des centaines de chèvres fort cornues en randonnée ? c’est trop tôt… - et qui s’arrête au fait d’adorer le motif léopard sur mes vêtements, mes sacs, mes cahiers. Le léopard, au-delà des couleurs, du motif, est pour moi une forme de revendication à ma totale liberté d’incarner et d’intégrer des formes de féminité jugées comme stéréotypées. Je l’associe à la patchole, plus précisément aux soirées Patchole lancées par Barbara Butch, notamment pendant le confinement.

La patchole c’est quoi : c’est une personne qui aime les imprimés Zèbre, léopard, le rose, le doré, les paillettes, qui aime quand ça brille ! La Patchole est restée bloquée dans les années 90, 2000. La patchole s’assume, la patchole a du caractère, la patchole est un peu vulgaire mais jamais méchante. La Patchole se fout des genres et éclate les codes de beauté 3!

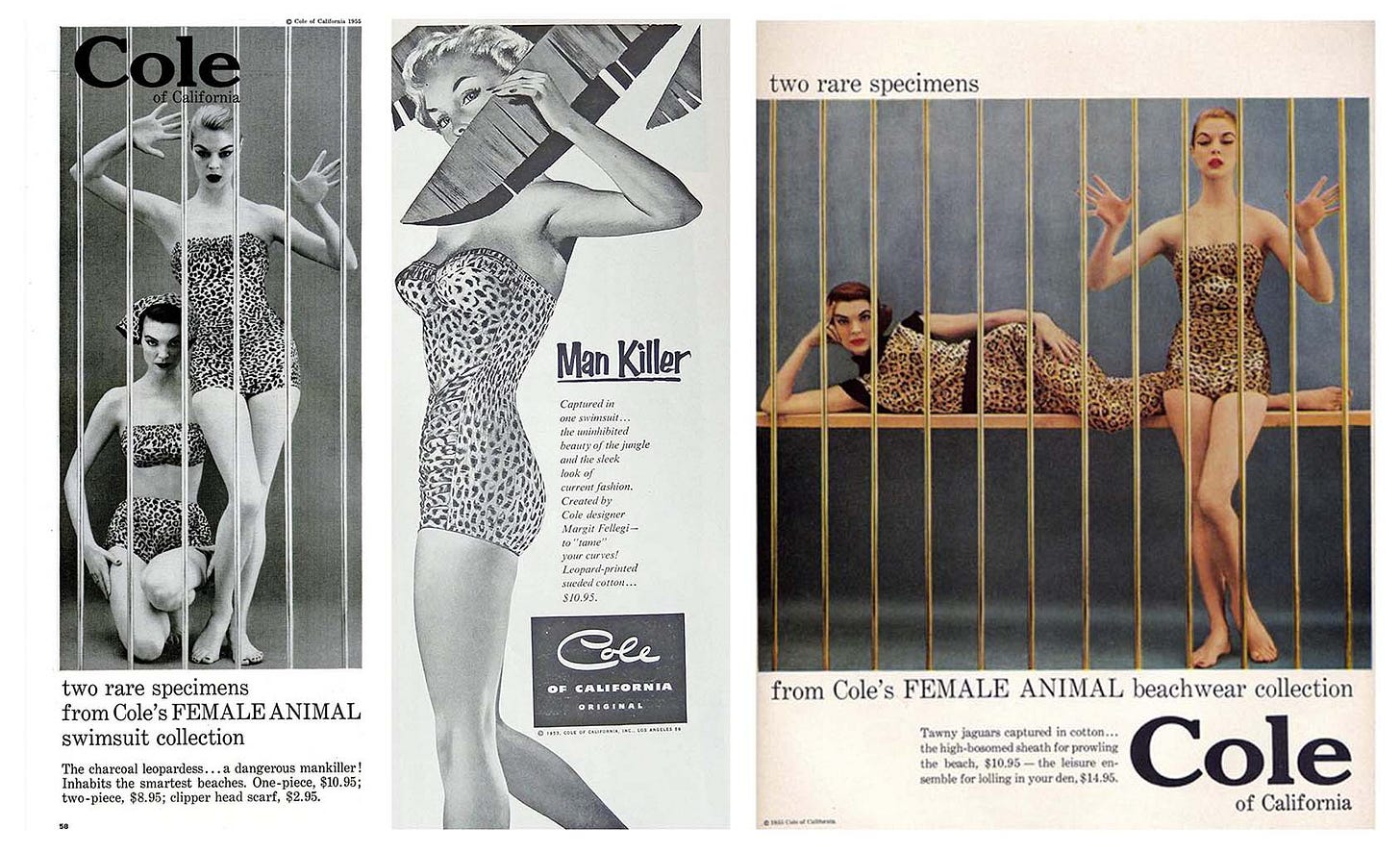

Je me demande quand même pourquoi le motif léopard a tant le vent en poupe, à ce point que même Vogue en a fait un article4. Julie Buffard-Moret, dans son article scientifique, “Le motif léopard dans le vestiaire féminin au XXe siècle - De l’authentique fourrure du fauve à la proflifération de l’imprimé tacheté” paru dans Apparence(s), Histoire et culture du paraître5 explique que ce motif est historiquement relié à la colonisation et aux massacres des animaux sauvages dont les peaux sont fièrement portées par les blancs. Elle expose ensuite comment il est arboré par des femmes qui figurent la femme-panthère, matérialisant une association depuis longtemps faite entre la femme et la panthère, un fauve à domestiquer donc, à mettre en cage.

La panthère n’est “pas un animal que l’on chasse, c’est un chasseur”. La prédation féminine, ainsi assimiliée aux irréstibles séducations et aux manières rusées d’une bête exotique, constitue une menace qui hante et fascine le regard masculin occidental et contribue à la fabrication de la figure stéréotypée de la femme-panthère.

Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me met pas très à l’aise de porter un motif qui a exprimé des choses allant tant à l’encontre de mes valeurs… Mais, réjouissons-nous, il y a eu les queer, gloire et coeur sur elleux, qui ont travaillé à la réappropriation du stigmate. Ce concept issu de la sociologie revient à renverser l’insulte en caractérisation positive : queer qui littéralement signifie bizarre, anormal est désormais revendiqué comme un marqueur positif d’identité culturel, ça n’est plus une insulte. Idem pour le motif léopard et la patchole.

À partir des années 60, le motif léopard est largement porté par les personnes trans et les travailleureuses du sexe, déjouant alors complètement l’idée de la femme-domestiquée pour revendiquer le registre de la parodie : “Jusqu’alors atténué dans les mises en scènes de la femme comme fauve apprivoisé, la dimension subversive du motif tacheté devient véritablement active. La moucheture imprimée trouve en effet sa pleine expression dans ces réappropriations qui revendiquent, rejouent et soulignent la dimension prédatrice et sexuelle du motif léopard.”

Que vivent les fauves, soyons patcholes !

À propos de l’autrice

Je m’appelle Lucie Barette, j’habite en Normandie, j’aime me baigner, faire pousser des radis et prendre des photos de fleurs. Je suis enseignante-chercheuse en littérature du XIXe siècle, ma spécialité c’est la presse féminine et celles qui l’écrivent. J’ai écrit un essai, Corset de Papier - une histoire de la presse féminine, publié chez les merveilles de Divergences, on le trouve ici. J’ai deux projets en cours : une biographie d’une journaliste féministe complètement drama queen qui paraîtra en mars 2025 et un recueil illustré autour des journalistes badass qu’on méconnaît pour 2026.

Prochains évènements :

vendredi 27 septembre, Bernières sur mer (14), à 19h, salle de mer : rencontre autour du Corset de papier et de l’histoire de la presse féminine dans le cadre des Biblis en folie

samedi 12 octobre, Paris, 15h : table ronde sur la presse féminine dans le cadre des Universités d’été de Prenons la Une

vendredi 15 novembre, Cadix (Espagne) : conférence sur les complicités créatives dans le cadre d’un colloque universitaire

jeudi 28 novembre, Sorbonne (Paris) : conférence sur la place des femmes dans la presse dans le cadre d’un colloque universitaire

Si cette newsletter vous plaît, n’hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous !

Vous pouvez aussi vous abonner en formule payante. Substack ne permet que des abonnements mensuels à 5 euros, je réalise que c’est beaucoup, vous trouverez donc ici un code de réduction de 60 % qui permet de vous abonner à 2 euros pas mois.

Abonnement à deux euros

Ça encourage et rémunère mon travail, merci à celleux qui peuvent se l’accorder, coeur sur les autres aussi.

Elle en a fait aussi un livre, Les Âmes sauvages.

Si vous ne connaissez pas, La Disparition est un projet de journalisme littéraire qui aborde dans deux lettres par mois des disparitions : un village d’enfance, un club de foot. Celle de Pauline Ferrari sur “la disparition de l’odeur de [s]on violeur” est magistrale.

Présentation d’une soirée de la DJ au Rosa Bonheur : https://www.rosabonheur.fr/events/la-patchole-100319

https://www.vogue.fr/article/imprime-leopard-tendance-voici-comment-le-porter

A lire en intégralité ici : https://journals.openedition.org/apparences/3773#tocto1n2

Super Murmuration merci ! Je note les deux livres, ça m'a donnée envie de les lire !

Ta chronique de “Croire aux fauves” m’a tapé dans l’œil ! J’ai l’impression que ça fera le lien avec la trilogie de Gabrielle Filteau-Chiba.